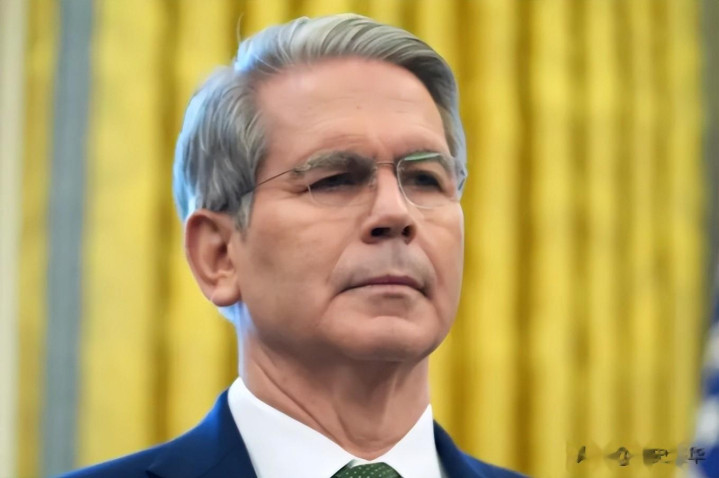

中美下一轮谈判前,美国副总统万斯公开爆料,54%对华关税太高了宇轩配资,不会对中国进行额外加税。万斯这番表态是什么意思?特朗普会接受降税甚至对华零关税结束“战争”吗?

据俄新社报道称,当地时间8月24日,美国副总统万斯在接受NBC采访时透露一个惊人观点,他表示美国不会因为中俄的贸易合作就对中国加征新的关税,54%的税率“已经很高了”。

而在此之前,美财长贝森特也就中美关税问题做出回应,他宣称中美就关税谈判“进展良好”,双方正在尝试在90天“休战期”内达成贸易协议,而中国现在是关税收入的最大来源。

作为美国政府的核心高层,万斯和贝森特的言论也能够代表特朗普的立场,但事情真有这么简单吗?

关税“刹车”背后:美国经济的“内伤”发作了

美国副总统万斯那句“54%的对华关税已经很高了”,与其说是对中国的示好,不如说是美国经济扛不住后的无奈松口。

这话从白宫核心高层嘴里说出来,背后是美国企业一连串的“血泪账单”在撑腰。福特汽车二季度光关税就赔了8亿美元,通用汽车更惨,损失11亿美元,三家车企全年预计要为关税买单70亿美元。

这些数字不是纸上谈兵,密歇根州的州长已经在喊疼,说关税正在“严重损害该州汽车制造业和汽车工人利益”,而宾夕法尼亚州的一家卡车公司已经因为关税带来的不确定性裁掉了10%的工人。

零售业的日子同样不好过。沃尔玛、塔吉特这些巨头的CEO们集体警告,再这么加税下去,年底圣诞季可能要面临大规模商品短缺,价格还得飙升。

华盛顿一家儿童用品商店的老板发现,汽车座椅和婴儿车价格一周内涨了30%,要么承受涨价压力,要么就得换成更贵的美国本地产品。

耶鲁大学的研究更直接:关税让每个美国家庭每年多花2400美元,而穆迪公司早就算过账,美国消费者承担了对华关税92.4%的成本。

美联储的警告更是给这场关税游戏敲了警钟。圣路易联储主席穆萨莱姆明确表示,关税政策正在带来“持续性通胀风险”,而7月美国非农新增就业仅7.3万人,增速放缓幅度远超预期,之前两个月的数据还被大幅下修。

中国社科院的专家杨子荣看得透彻:关税已经造成美国经济三大伤——通胀抬头、就业承压、增速放缓,下半年压力还得加剧。这种情况下,万斯说“不能再加税”,更像是给过热的关税政策踩刹车,不然美国经济这辆车可能真要出问题。

有意思的是,苹果公司一边宣布追加1000亿美元美国制造业投资,一边却不肯承诺把iPhone全搬到美国生产。这恰好暴露了美国制造业的尴尬:关税能逼企业掏钱,却解决不了核心问题。

美国制造业净利润增长乏力,科技和金融行业赚得盆满钵满,而制造业、必需消费品行业利润增幅最高才3%宇轩配资,有的甚至还在下降。而万斯的表态,本质上是给这套失灵的政策找个体面的台阶。

特朗普的“算盘”:选票与利益集团的平衡术

万斯和财长贝森特一唱一和,说谈判“进展良好”,又强调中国是关税收入最大来源,这些话听着像给中美贸易战降温,实则是特朗普政府算的一笔政治经济账。

眼下90天休战期刚好覆盖美国圣诞季的进口高峰,电子产品、服装、玩具这些中国强项商品能暂时按较低税率进来,既能缓解通胀压力,又能让零售商喘口气,这背后是特朗普对中期选举的现实考量。

农业州的压力尤其让特朗普坐不住。美国大豆销量一周之内骤降50%,而特朗普还在“真相社交”上吆喝着要敲定大豆对华销售协议。但现实是中国从巴西进口的大豆已经创了纪录,短期内根本没法切换来源。

中西部农业州是特朗普的票仓,这些州在关税战中损失惨重,眼看选举临近,不拿出点实际动作安抚选民,后果不堪设想。

贝森特强调“中国是关税收入最大来源”,这话听着像炫耀,实则透着无奈——如果真把中国商品挡在门外,美国财政也得少一块大收入,还得面对更凶猛的涨价潮。

但特朗普的妥协注定是有限度的。他在CNBC采访里说协议“非常接近达成”,却对最关键的结构性问题避而不谈。

美国前贸易官员瑞安・马杰勒斯看得明白,这90天休战期不过是让双方“明确彼此诉求和底线”的缓冲期。2019年那轮贸易协议的执行波折早就证明,特朗普政府擅长把关税当谈判筹码,但真要全面降税甚至零关税,国内鹰派和利益集团这关就过不去。

当年协议里中国承诺采购美国农产品,结果因为美国小麦质量问题和波音停飞等原因打了折扣,这种前车之鉴让中方这次谈判更加谨慎。

政府内部的派系斗争也得算进去。万斯和贝森特代表的务实派想给经济减压,而白宫里还有一群人盯着“制造业回流”的政治正确不放。他们看到苹果增加投资就欢呼胜利,却选择性忽略福特们的亏损和外资承诺的“空头支票”。

特朗普夹在中间,既要摆出强硬姿态讨好保守派,又得靠休战和有限降税稳住经济基本盘,万斯的表态正是这种矛盾心态的体现。

休战期下的暗战:结构性矛盾难破冰

中美把24%的关税暂停90天,却保留了10%的税率,这个细节本身就说明谈判远没到皆大欢喜的地步。万斯说不再加税,但没说要减税,更别提零关税了。

中国社科院专家杨水清点出了关键:接下来谈判的核心就是这部分暂停的关税“如何全部或部分减免”,而钢铝、汽车、半导体这些行业的关税争议只会更激烈。

科技领域的角力尤其暗流汹涌。美国一边谈关税缓和,一边没放松对华为、中芯国际的“超法规制裁”,还在拉盟友搞“芯片四方联盟”。中方在白皮书里直接批评这种“将经济问题安全化”的做法,而美方则继续拿市场准入和知识产权说事。

中国商务部暂停了对17家美国实体的限制措施,释放了诚意,但在稀土、半导体这些核心领域寸步不让。这种僵局背后是规则话语权的争夺——美国想维持技术霸权,中国要打破不合理限制,关税只是这场博弈的表面战场。

所谓“投资换关税”的模式也暗藏猫腻。欧盟、日本、韩国承诺给美国投资1.5万亿美元,却没多少真金白银到账。

《日本经济新闻》戳破了窗户纸:投资意向和实际到位金额差得太远,这些承诺更像是“空头支票”。

美国想让中国也走这条路,用加大采购和投资换关税减免,但中方早就不是2018年那个谈判新手了。

中国对美出口已经从低端制造转向机电产品、新能源汽车等高附加值商品,对美依赖度持续下降,东盟甚至取代美国成了最大贸易伙伴。这种实力变化让中方在谈判中更有底气,不会轻易被“休战”的表象迷惑。

90天休战期更像是场战术休整。美国需要时间缓解国内经济压力,中国则在巩固多元化市场布局。

中国银行研究院的报告说得实在:美国对其他贸易伙伴加征的高关税迟早会反噬自身,推高进口成本,而中国通过市场多元化已经增强了抗风险能力。

特朗普就算想结束贸易战,也绕不开那些结构性问题——关税可以暂时降,但技术封锁、产业遏制这些核心诉求不解决,所谓“零关税”不过是镜花水月。

说到底,万斯的表态是给紧绷的中美经贸关系松了口气,但远没到皆大欢喜的地步。

美国经济的“内伤”逼着特朗普踩刹车,国内政治压力让他不得不拿出缓和姿态,但要真正结束贸易战,还得看双方能否在规则层面找到平衡点。

这90天里,表面是关税数字的讨价还价,实则是两种发展模式的角力,而最终的答案,恐怕不会像万斯说的那么简单。

俄罗斯卫星通讯社——万斯:因对中国进口商品征收的关税已很高 美不会因俄中贸易关系对中国征收新关税

环球网——加征关税难解“美国制造”之困(环球热点)

宇轩配资

宇轩配资

恒汇证券提示:文章来自网络,不代表本站观点。